���w�i�P�`��`��

����X�y�b�N�F�h��̓S����

���Ă��āA�T�N�T�N�F�h�肢���܂��傤�B

�����ŁA�X�y�b�N�̒Ⴂ�F�l�͓S��������܂��B

�@���C���͂Ȃ�ׂ��g��Ȃ��I�I

�@�v���̍u���{�Ƃ��𗧂��ǂ݂��Ă���ƁA�u���i���ƂɃ��C���������Ă����܂��v�Ƃ��A�ŏI�I�ɉ��\���Ƃ��B

�@�͂����茾���Ė����ł��B�d�����œ����Ȃ��Ȃ�܂��B

�@

�A���C���œ��Ɂu��Z�v���[�h�͎g��Ȃ��I�I��{�u�d�˂�v�I�I

�@���S�҂̕��̒��ɂ͂Ȃɂ������Ă��邩������Ȃ��l������Ƃ͎v���܂����A��Z�Ƃ͉��̃��C���̐F�f���F���d�˂郂�[�h�ł��B

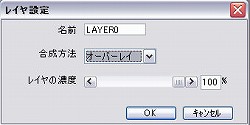

�@����͉��̃��C����ʂ̐��uLAYER0�v�Ə�����Ă���Ƃ����_�u���N���b�N���āA�o�Ă�����ʂ́u�������@�v��ς��邱�Ƃł��邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�ق��ɂ��A���낢��ȃ��[�h������̂ŁA�����Ă݂�Ɩʔ����ł���B

�@ �@

�@�������˂��A�{�ɂ���Ắu�炾���ʼn���������Z�ŏd�˂܂��v�Ƃ��A�ˁB

�@����A�������ɐ[�݂��o���ł���B���������ɂȂ�܂��Ƃ��B

�@�ł�PC�N���ǂ����Ă��܂���B�B�B

�ĂȊ����łȂ�ׂ��y���撣���Ă����܂��傤�i��B

�ł́A�F�h��u���n�܂�͂��܂�B

�P�A��

��͊�{�I�ɏ�͐A�n�����ɋ߂��Ȃ�Ɣ���ł��܂��B

������O���f�[�V�����ŕ\�����܂��B

�O���f�[�V�����̕t�����́A

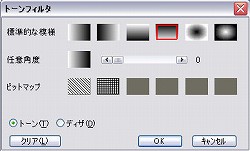

�u�`��v���u�g�[���t�B���^�v�I���B

�o�Ă�����ʂ̏オ�����ĉ��������̂�I��

���n�j

���Ƃ͂��D���Ȑ�I��� �Ńh�[���ł��B �Ńh�[���ł��B

�Q�A��̂ڂ���

�O���f�[�V���������ł����͖���(�ނ��낻�����̂��{���̋�ɋ߂��H)�ł����A���ꂾ���ł͋@�B�I�����Ė�������܂���B

�Ȃ̂ŁA�O���f����ڂ����Ă݂܂��傤�B

�Ƃ��̑O�ɁA�M�̔Z�x��ς��Ă�肽���Ǝv���܂��B

�F�p���b�g�̏�ɂ��� �̒l��ς��Ă��ƕM�̔Z�x���ς��܂��B �̒l��ς��Ă��ƕM�̔Z�x���ς��܂��B

���̔Z�x�͂悭�ς���̂ŁA���ꂩ���(��100)�̂悤�ɏ��������Ǝv���܂��B

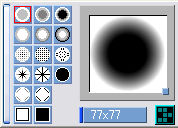

�M�͕M�̑傫����I�ԂƂ���ɂ��� ���N���b�N�ŏo�Ă��� ���N���b�N�ŏo�Ă���

���̕M�����C���Ŏ��͎g���܂��B

�M�̑傫�����Z�x�����R�ɋA����̂Ō��\�֗��ł��B

�ŁA���̕M���g���ċ���ڂ����Ă��������v���܂��B

���s���������Ȃ����ĕ��͐V�K���C��������āA���̏ォ��`���Ă��n�j�ł��B

�܂���Ɏ��Ⓧ�F�Ƃ������W�̂Ȃ��F��u���Ă����܂��i��20�j�B

����� �� �� ���g���Ăڂ����Ă����܂�(��100)�B ���g���Ăڂ����Ă����܂�(��100)�B

�͕��ʂ̂ڂ����B �͕��ʂ̂ڂ����B

�͐F��L�����������܂��B �͐F��L�����������܂��B

���x�͒u�����F�Ƌ�̐F�̊Ԃ̐F������ēh���Ă����܂�(��10)�B

�Ō�ɂ܂��A�ڂ����܂�(t100)�B

������J��Ԃ��Ă��Ƃ�����Ɩ��̂����ɂȂ�܂��B

�R�A�_

�܂��A�V�K���C����p�ӂ��āA�_�̌`�������܂��Ɍ��߂Ă����܂��B

�F�͖ڗ��F�������ł��傤(��90)�B

�����ƁA�ǂ������łǂ�����_��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂�

���Ƀ��C����ʂ̂Ƃ��ɂ��� ���N���b�N���Ă݂Ă��������B ���N���b�N���Ă݂Ă��������B

����ŏ�̃I�����W�ȊO�͓h��Ȃ��Ȃ����͂��ł��B

������F�ی�ƌ����܂��B

���Ȃ�悭�g���̂Ŋo���Ă����܂��傤�B

�ی��������ԂŔ���I���� �ŃI�����W�̕�����^�����ɂ��Ă��܂��B �ŃI�����W�̕�����^�����ɂ��Ă��܂��B

���̌�A�݂̏������������D�F��u���āA�_�̉A������Ă����܂�(t15)�B

���̉e��������́A�D�F�Ńx�^�[���ƕ`�������

�V�K���C�������C���ݒ�u�n�C���C�g�v�ŏォ��`���Ə�肭�����܂��B

(�n�C���C�g�ɂ��Ă͌�Ő���)

�����ʼn_���g�U�����܂��B

�܂��A�����F�ی���������܂��B

������ ���_�̓�������O���ւ����Ă��܂��B ���_�̓�������O���ւ����Ă��܂��B

�ꏊ�ɂ���ċ����g�U��������キ�g�U�������肷��̂��|�C���g�ł�(t100)�B

����ɔ��ŒW���_�����Ⴟ��[���Ƒ��₵�Ă����܂�(t5�`15)�B

�S�A�I�[�o�[���C

�Ō�ɂ��D�݂ɂ���ăI�[�o�[���C�����Ă����܂��傤�B

���C���̐����O�̕������_�u���N���b�N���ďo�Ă��郌�C���ݒ�Łu�I�[�o�[���C�v��I�����܂��B

���Ƃ͂��D���ȐF�Ńx�^�x�^�[���Ɠh��������Ă�������(t50)�B

�F�͉��ł������ł����A�ׂ荇���F�͋߂��F�̂ق�����a�����Ȃ��Ȃ�܂��B

����ɏ�}�̃��C���Z�x�߂��ėǂ��|�C���g�������Ă��������B

����ŏ������z�I�ȋ�̊����ł��B

�����C���̌�����

���āA���낻��o�b���ߖ��グ�Ă���l���o�Ă������Ǝv���܂��B

����ȕ��͈�ԉ��ɂ�����惌�C���̈��̃��C���[��I������

�u�ҏW�v���u���ʃ��C���Ƃ̌����v�����Ă��ƁA���܂܂ł̋C�����P�̃��C���ɂȂ�܂��B

�����Ԍy���Ȃ����͂��ł��B

���̍�Ƃ������ꍇ�A�_��Ƃ̉ߒ����ꉞ�c���Ă������ق��������̂ŁA�ʂ�pixia�t�@�C���Ƃ��ĕۑ����邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B

back / top / next

|