○塗り2 細部:背景○

1、背景を描きましょう!

それでは背景を描きこんでいきたいと思います。

現在の状況を見てみます。

かなり乱雑です。その上人物だけ色調が強いので浮いて見えます。

もろもろの事を考えながら背景を描いていきましょう。

「空気遠近法」

遠い物ほど大気の影響を受けて色や境界が変化する遠近法の事です。

大抵は遠い物ほどわずかに青みがかり、空気にとけるような淡い色になる傾向があります。

山の連なりを見ればそれは顕著に表れていますので、暇なときに観察してみてください。

背景などを描く場合でも、空気感や手前感を出すのに重宝する知識なので、覚えておくと

よろしかろうと言う事です。

上の事を考えると、簡単に言って手前の物は強い色、奥の物は弱い色になると言う事ですね。

しかしこういった知識は絶対のものではないので、絵を描く際の手助けにする事はあっても足

かせにならないよう、自由に描くと良いと思います。

さて、ごたくは一個置き!

色を乗せてみます。

今回、かなり強く奥をかすませた絵にしていきたいと思っています。

そのためにも、手前の背景を、人の色になじむくらいの強さで描いていきました。

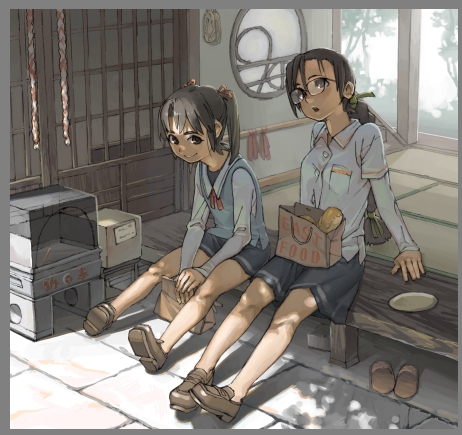

こんな感じになりました。

[ポイント:影]

物の存在感を示す重要なポイントです。

上の絵で言うと、特に強く影が落ちるのが、足を地面に接地させている部分、

つまり物と物が触れ合って、光が入りにくい場所です。

影は物の形を示したり、存在感を示したりする重要な物の一つなので、面倒

臭がらず、丁寧に描いてあげると良いのではないでしょうか。

また、↓影と光が強烈に分かれているところ

は、光を遮る物が、影が落ちている物の近くにある事を示し、

↓影がグラデーションを持って分かれているところ

は光を遮る物が、影が落ちている物の遠くにある事を示します。

こういった少しの気配りが、画面に臨場感を持たせる助力を担うと思います。

それでは、描き切っていない畳の方を描いていきましょう。

雑ですね。

これから整えていきましょう。

後方からもわずかな光がさしているような状況を想像しながら描いていきます。

後方の障子からは和紙を通した光がぼんやりと透けてきます。

家がどんな構造をしているかは知りません(笑

後ろの柱などは、「直線ツール」などを使ってまっすぐに色を乗せました。

それでは、後ろから射す光を拾いましょう。

右上の柱の後方から射す光で、柱の輪郭や床がわずかに光っていると想像します。

別レイヤをつくり、そこに直線ツールで光になじむ色をざっくり置きます。

こんなふうになりました。

余分な所を消してみます。

こんな感じで、後方からの光を微妙に拾います。

うっし!!!!

とりあえず終わった! 描く所は一応描いた!

背景(人物も)どんな状況にあるのか、を強く意識して描くと良いと思います。

綺麗な光のイメージ、物を内包する空間のイメージ、気持ちのいい色彩のイメー

ジ等、何でもいいので何かを強くイメージして、自分の好きな絵をつくって行くと

よろしかろうと…………

それでは、仕上げにかかります。

>>次へ

|